胡学锋,女,1987年10月生,中共党员,讲师,信息工程学院教师。在教学工作方面,胡老师主讲《软件项目管理》《Web 前端开发技术》《软件需求分析与建模技术》《C 语言程序设计》《Python 程序设计》等多门专业课程,课程内容涵盖了软件工程领域的诸多核心知识,教学任务繁重。在教学上认真负责、富有爱心和耐心,注重思政教育,教学方法灵活多样。是一位在教学领域兢兢业业、深受学生爱戴的优秀教师。通过培训进修获得山西省SIYB创新创业培训讲师、JavaAI工程师、UCA工程师、全国信息技术紧缺人才、双能双师型教师、晋中市科普专家。近年来,主持、参与各类教科研项目10余项,发表学术论文10余篇,参与省级一流专业建设,主持参与省级、校级一流课程建设。工作期间荣获“优秀标兵”、“先进工作者”、“教学优秀奖”、“优秀共产党员”等荣誉称号。荣获2024全国艺术设计教师教学创新大赛省级三等奖、2025年全国教师技能创新大赛二等奖、西浦全国大学教学创新大赛参与奖、青年教师教学基本功大赛优秀奖、教育教学创新大赛三等奖、混合式教学创新三等奖。

在代码与薄荷叶间,听见成长的声音

当晨光透过实验室的玻璃,键盘的敲击声与薄荷的清香在空气中交织,我总想起导师的话:“好老师,要像灯塔,自己发光,也照亮别人。”我是胡学锋,信息工程学院软件工程专业的一名女教师,也是学生们口中“总带着薄荷糖的胡姐”。从《C语言程序设计》到《软件项目管理》,从三尺讲台到竞赛现场,十二载春秋里,我以代码为笔、以爱心为墨,在教育的画卷上书写着属于我们的故事。

代码:在逻辑与创意间搭建成长的阶梯

我的课堂从不局限于教材。讲《Web前端开发技术》时,我带着学生为帮扶小学设计公益网站,当孩子们用稚嫩的声音说“谢谢哥哥姐姐们让我们有了新教室图片”,技术便有了温度;教《Python程序设计》时,我引入“用代码解谜题”游戏,曾挂科三次的成泽天在破解最后一道关卡时突然跳起来:“原来编程这么酷!”如今他已成为一家大厂的程序员。

作为双能双师型教师,我深知实践的重要性。2024年,我主持的《Web前端开发技术》课程荣获校级课程思政类一流课程,学生们在虚拟仿真系统中模拟真实项目开发,错误率下降60%。更让我骄傲的是,远景学院郝桃桃同学在我的指导下,将竞赛项目“基于MFRC射频识别技术的移动智能营销平台”转化为大学生创新训练成果,毕业时面对心仪企业的背调,我能自信地说:“他不仅精通技术,更懂得用软件工程思维解决社会问题。”如今,郝桃桃已成为企业研发部的“创新担当”。

创新:在教改浪潮中做勇敢的弄潮儿

教学创新是我永不熄灭的追求。2025年全国教师技能创新大赛前,我带领团队将AI辅助教学系统融入《Web前端开发技术》课程,却遭遇数据采集瓶颈。那段时间,我白天上课、晚上改代码,凌晨三点在实验室调试设备的身影被学生拍下发到朋友圈:“胡姐的头发又少了,但我们的项目更有戏了!”最终,我们的教改方案斩获国家级二等奖。

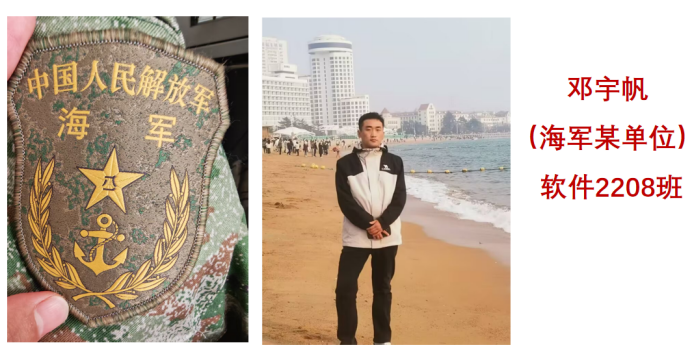

这份执着也让我收获了全国艺术设计教师教学创新大赛三等奖、西浦全国大学教学创新大赛参与奖等十余项荣誉,但最珍贵的,是学生们的改变。应届毕业生邓宇帆曾因就业焦虑躲进实验室角落,我陪他分析岗位需求、模拟面试场景,甚至教他用Java编写“求职进度追踪系统”。今年8月,当他收到北部战区海军文职录用通知时,在电话里哽咽:“老师,是您让我明白,代码不仅能建网站,更能搭建人生的阶梯。”

陪伴:在青春褶皱里播撒希望的种子

作为全生异科导师,我负责35名会计和审计专业学生的成长。财务专业的小洁因家庭变故陷入抑郁,我送她一盆薄荷:“每天记录它的生长,也记录自己的小进步。”三个月后,她在薄荷日记里写道:“今天它开了小花,我也通过了会计师事务所的实习面试。”如今,那本日记陈列在我的办公桌上,扉页写着:“您让我看见,伤疤也能长出翅膀。”

这样的故事还有很多。我自费购买SIYB创业培训教材,陪学生打磨商业计划书;作为晋中市科普专家,我带着机器人课程走进中小学课堂;疫情期间,我录制20余节微课,让“停课不停学”有了温度。学生们说:“胡姐的课,有技术的高度,更有人性的温度。”

奉献:在平凡岗位上书写不凡

十二年来,我主讲5门核心课程,年均课时量超400学时;参与省级一流专业建设,主持参与10余项教科研项目;发表12篇学术论文,获得JavaAI工程师、UCA工程师等6项专业认证。但数字背后,是无数个与代码相伴的深夜,是放弃休假陪学生备赛的假期,是自掏腰包购买实验器材的坚持。

有人问我:“图什么?”我想起郝桃桃毕业时塞给我的手写信:“您让我相信,平凡的老师也能成为学生的英雄。”我想起邓宇帆入职后寄来的青岛生活照背后的留言:“我要像您一样,在岗位上发光发热。”这些,就是最好的答案。

尾声:听见花开的声音

当《C语言》的循环语句遇见思政教育的温情,当《Web前端》的交互设计碰撞公益实践的初心,当《软件项目管理》的逻辑框架托起青春的梦想——教育,便成了最美的化学反应。